La produzione artistica contemporanea, estremamente sensibile nel recepire la crisi di ogni modello sociale e culturale nell’epoca dell’interdisciplinarità, della post verità, dell’interspecie e della legittimazione della molteplicità, sembra aver reagito all’incapacità generalizzata di concepire il nuovo con un’infinita rivisitazione dell’esistente, nel tentativo (spesso infruttuoso) di districare la complessità del nostro mondo sempre più contaminato e di trovare una possibile via d’uscita all’attuale condizione di stallo epistemologico. L’enfatizzazione della natura sfuggente e precaria dell’oggetto d’arte, sdoganata dai movimenti che tra gli anni Sessanta e Ottanta si impegnarono a sovvertire i valori del sistema artistico, è sfociata negli ultimi decenni in una babelica moltiplicazione di “arte che non sembra arte” che, non più sostenuta da manifesti programmatici e teorie condivise, risulta più che mai eloquente nel raccontare l’impotenza della post modernità. La massiva presenza degli oggetti quotidiani (di volta in volta modificati, violentati, accorpati, accumulati, salvati, fotografati, riciclati o semplicemente presentati) in arte, che ricalca la sovrapproduzione del mercato globale, è un fenomeno al quale siamo talmente abituati che forse scordiamo, di fronte a ciascun caso specifico di utilizzo, di interrogarci sulla reale necessità di tale strumento e sulla sua capacità di essere significativo. Dopo che generazioni di artisti illustri hanno ampiamente ed efficacemente dimostrato che “anche l’oggetto in quanto tale può essere arte”, quanti sono oggi in grado di fondare il proprio linguaggio sull’oggetto prescindendo da questo ormai ovvio postulato?

La mostra L’umanità degli oggetti in corso a KAPPA-NöUN, spazio espositivo fondato a San Lazzaro di Savena (Bologna) dal collezionista Marco Ghigi, fa dialogare due artisti – l’americano Jason Dodge (Newton, Pennsylvania, 1969) e l’italiano Giovanni Termini (Assoro, 1972) – paradigmatici per la loro rara attitudine a esplorare l’intrinseca espressività degli oggetti, intesi come materiale artistico privilegiato, senza che questa scelta s’impaludi nell’ennesima pleonastica dimostrazione che anche la sfera ordinaria può essere traslata in quella estetica. Entrambi sono maestri nel creare ambientazioni in cui elementi domestici e residuali diventano protagonisti di storie elusive, che delineano una sorta di ritratto in negativo dei nostri tempi rendendo visibile e tangibile ciò che in realtà può essere soltanto intuito o immaginato. Le opere di Dodge, che deve molto della sua sintassi compositiva a procedimenti tipici della scrittura poetica, come l’utilizzo di parole (e nel suo caso anche cose) esistenti che acquisiscono nuovo senso a seconda delle loro relazioni reciproche, sono congegni perfettamente calibrati per innescare in chi guarda il desiderio di scoprire ciò che è occultato, che viene soddisfatto solo se l’osservatore riesce a mettere in gioco le proprie emozioni e proiezioni personali. I lavori di Termini, altrettanto coerenti nella loro logica interna, si avvalgono di materiali marginali solitamente connessi all’industria e al lavoro per costruire strutture in cui un’imperfezione mimetizzata agisce dall’interno per insinuare falle nella nostra percezione del reale e svelare con paradossale immediatezza insospettabili risvolti ironici e affettivi. Il titolo della mostra, come spiega il testo critico di Simone Ciglia, collega la poetica dei due artisti con la cosiddetta Thing Theory (Teoria delle cose) «formulata al principio degli anni 2000 da Bill Brown, che prendeva le mosse dalla distinzione tra oggetto e cosa originariamente tracciata dal filosofo Martin Heidegger. Se il primo – l’oggetto – è legato al dominio della funzionalità, la seconda – la cosa – nasce dalla trasformazione dell’oggetto quando cessa la propria funzione». Quando un oggetto smette di identificarsi con la propria utilità diventa quindi una “cosa” portatrice di un’anima individuale, espressione di un vissuto stratificato che, introducendo la dimensione soggettiva, inevitabilmente rimanda a una componente umana, preponderante nonostante la sua assenza.

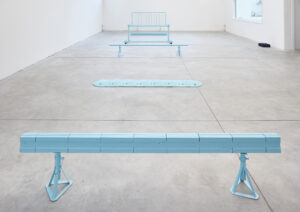

Queste riflessioni si concretizzano nella sinergia tra le opere esposte, tutte appartenenti alla collezione Ghigi, a partire da Ostacoli (2019) di Giovanni Termini, che idealmente s’incarica anche di creare la scansione spaziale della mostra, di cui costituisce a tutti gli effetti l’ossatura compositiva. Non a caso tale lavoro, consistente in una sequenza di sbarramenti da superare (un dissuasore di velocità, un dosso stradale, un’asta sorretta da treppiedi, una struttura di tubi innocenti, una putrella, una transenna) cromaticamente omologati da una verniciatura azzurrina, è stato originariamente progettato[1] proprio in dialogo con un allestimento museale, quello del Palazzo Ducale di Urbino (da cui sono stati presi in prestito due dei sopramenzionati ostacoli). Attraverso il concetto di inciampo, che racchiude una densa genealogia di citazioni (in primis il Trebuchet di Marcel Duchamp), l’artista ironizza sulle barriere che nei musei separano il pubblico dalle opere e invita lo spettatore a una folle corsa liberatoria, memore di quella dei tre giovani protagonisti di The Dreamers di Bernardo Bertolucci nei corridoi del Louvre, a loro volta impegnati a battere il record (felicemente superfluo) di visitare il museo francese in meno di 9 minuti e 45 secondi, stabilito dai tre personaggi diretti da Jean-Luc Godard in Bande à part. Come i ragazzi scansano con leggerezza le guardie che cercano di rallentarli, anche noi siamo invitati a considerare gli impedimenti che incontriamo come incitamenti a fare un salto sopra il celeste (quello della vernice, tra l’altro, è l’esatta tonalità in cui il cielo incontra il mare nel punto più luminoso della Vergine delle rocce di Leonardo da Vinci).

Alludono a un superamento anche le due coperte di lana blu di Jason Dodge (In Alvorada, in Brazil, Vera Junqueira wove wool yarn[2] the color of night and the same length as the distance from the earth to above the weather, 2013, e In Turin, Cristina Donato wove merino wool yarn that is the color of night a length equaling the distance from the earth to above the weather), che troviamo ripiegate a terra quasi a voler offrire ristoro a chi si accingesse alla corsa a ostacoli appena evocata. Ovviamente anche qui il ristoro non è fisico (se liberata dal cordone che l’avvolge e che ne impedisce l’uso abituale, ciascuna coperta perderebbe la propria valenza demiurgica e tornerebbe a essere un semplice oggetto), ma poetico e mentale, derivante dall’immaginare di poter raggiungere la troposfera seguendo un filo oppure di avere a portata di mano un frammento di cielo di una specifica zona del mondo. È l’artista a decidere quale sia il colore della particolare notte che vuole intessere, ma la lavorazione del filato è affidata a un’altra persona, il cui nome e le istruzioni a cui si è dovuta attenere sono esplicitate nel titolo. In questi lavori Dodge mette in atto due canonici espedienti concettuali, la delega dell’azione e il dispositivo testuale come attivatore della materia fisica, ma il risultato appare tutt’altro che freddo, a riprova della sensibilità dell’artista nel trasmutare gli oggetti in conduttori emozionali che innescano l’esperienza e la partecipazione del pubblico.

Si instaura un dialogo molto riuscito anche tra Untitled (2021) di Jason Dodge, coppia di lampadine affrontate (una spenta e priva di collegamento alla corrente e l’altra accesa) in cui è a prima vista difficile capire quale sia quella più luminosa e Inclinata (2009) di Giovanni Termini, formazione di nove travetti di legno compattati da un nastro adesivo rosso, otto dotati di una testa[3] di marmo di carrara, uno in cui la testa è simulata con la pittura. In entrambe le opere troviamo una finzione dichiarata ma subito smentita dall’evidenza, il gusto dell’ambiguità semantica (la lampadina fatta per illuminare vive di luce riflessa e la testa del gergo tecnico è assimilata a un cervello pensante) e soprattutto una commovente metafora dell’aiuto reciproco che trasforma la fragilità in forza. Il nume tutelare della mostra, che accoglie addormentato (ma al contempo misteriosamente vigile) il visitatore all’ingesso, è Diamond inside of an owl di Dodge, idolo vivo pur essendo già morto, che custodisce al suo interno il segreto dell’irriducibilità dell’opera d’arte alla somma dei suoi elementi costitutivi.

[1] in occasione della mostra Incontro a Palazzo, in cui a Giovanni Termini, Luigi Carboni, Paolo Icaro ed Eliseo Mattiacci era stata affidata l’interpretazione plastica e pittorica delle soprallogge del piano nobile del Palazzo Ducale di Urbino.

[2] In italiano “yarn” è traducibile sia come “filato” e sia come “racconto”.

[3] In meccanica, intestare significa “creare una testa”, cioè una sezione retta bene spianata, in un pezzo allungato, operazione che viene fatta in genere con la lima o col tornio.

Info:

Jason Dodge e Giovanni Termini. L’umanità degli oggetti

A cura di Simone Ciglia

7/10/2022 – 11/12/2022

KAPPA-NöUN

Via Imelde Lambertini 5, San Lazzaro di Savena (BO)

For all the images: Jason Dodge e Giovanni Termini. L’umanità degli oggetti, installation view at KAPPA-NöUN, photo Carlo Favero, courtesy KAPPA-NöUN, San Lazzaro di Savena (BO)

Laureata in storia dell’arte al DAMS di Bologna, città dove ha continuato a vivere e lavorare, si specializza a Siena con Enrico Crispolti. Curiosa e attenta al divenire della contemporaneità, crede nel potere dell’arte di rendere più interessante la vita e ama esplorarne le ultime tendenze attraverso il dialogo con artisti, curatori e galleristi. Considera la scrittura una forma di ragionamento e analisi che ricostruisce il collegamento tra il percorso creativo dell’artista e il contesto che lo circonda.

NO COMMENT